共同利用ガイドブック改版に基づくパーソナルデータ利活用サービス連携の検討プロセス

本稿では、パーソナルデータの利用が広まっている現状を簡単に説明した後、共同利用ガイドブックに基づいた企画検討向けの実践的なフレームワークを形式知として紹介します。11/20の第7回エリアデータ連携基盤技術セミナーでは、実際のサービスでパーソナルデータがどのように活用されているかという具体的な事例も、実践知として取り上げます。

スマートシティとパーソナルデータ基盤の普及状況

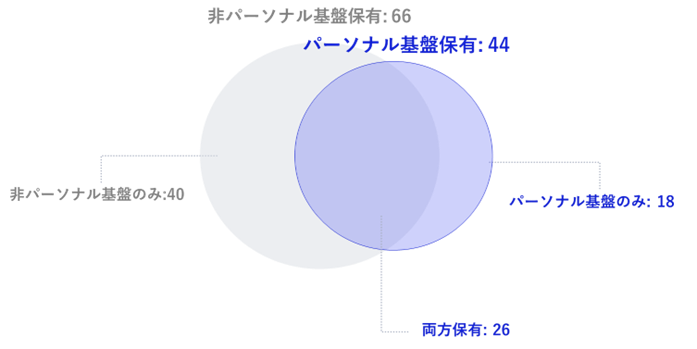

近年、全国の自治体でスマートシティ化が進み、データ連携基盤(都市OS)の整備が加速しています。パーソナルデータ基盤は市民一人ひとりの情報を安全に管理・連携し、サービスの質や利便性向上、新たな価値創出に寄与しています。現在、全国で84件の基盤が稼働し、約半数がパーソナルデータ活用可能です(エリアデータ連携基盤|デジタル庁)。

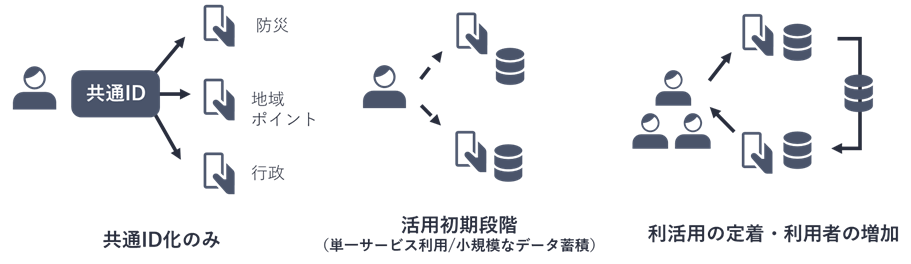

基盤の整備が進む一方で、パーソナルデータ利活用の状況は自治体によって様々であると推察します。自治体によっては、IDの共通化を導入した段階のケースや、データの活用初期段階のケースも見られます。こうした状況から、多くの自治体ではデータ利活用の進展はこれからであると推察されます。スマートシティの推進にあたり、「何から始めればよいのか」「データ連携の必要性・投資対効果はどういったものか」といった疑問を持つ自治体も多いのが現状です。基盤導入だけでなく、サービス設計や成果指標(アウトカム)設計が重要であり、これらが不十分だと投資効果も不明瞭になってしまいがちです。

データ連携基盤の導入状況(データ種別ごと)

パーソナルデータ利活用のバリエーション

データ連携による価値の創出 -サービスによるアウトカムの重要さ

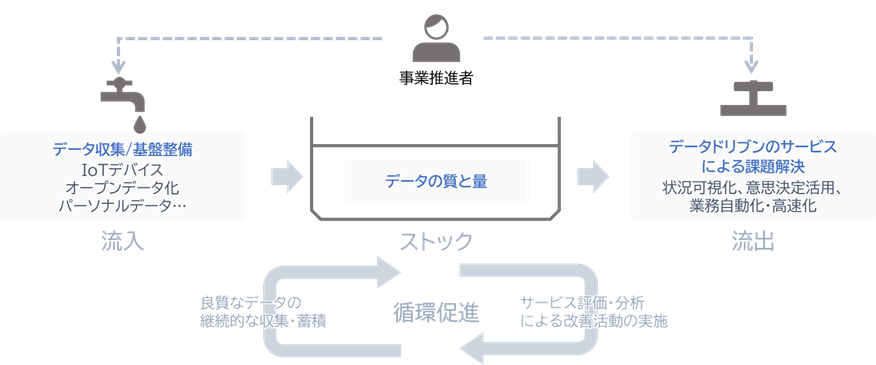

基盤整備の目的は、サービスを通じて具体的な成果(アウトカム)を達成し、課題解決につなげることです。良質なデータの蓄積(ストック)がサービス評価や改善サイクルを促進し、継続的な価値向上につながります。単なるデータ収集ではなく、サービス改善・意思決定の基盤として活用することが重要です。アウトカム設計を事前に行い、サービス設計、データ連携設計へと段階的に進めることで、基盤整備の本来の価値を市民に還元し、持続的なサービス改善と投資効果の明確化につながります。

このような好循環を生み出すためには、サービスによる課題解決に重点を置くことが重要です。昨今急速に進展しているAI活用型サービスの動向を考慮すると、サービスの成果はインプットとなるデータの質と量に大きく左右されます。データ連携基盤を介して流入するデータの質と量がアウトカムの品質を決める重要な位置付けになると考えられます。

バスタブモデルによる好循環のイメージ

魅力的なサービスづくりのためのプロセスとツール

2025年9月改訂の共同利用ガイドブックでは、サービス連携シナリオ検討にロジックツリーと体系的なプロセスが重視され、バックキャストによる検討手順が加わりました。「リファレンス・ロジックツリー」活用ガイドは、自治体がWell-Being指標とロジックツリーを使い、部局横断・市民協働で重要施策の特定・実践を支援するツールです。ガイドには構造や分析方法が整理されており、自治体担当者の重点施策の明確化に役立ちます。

スマートシティサービスの検討・企画において、ガイドを参考に計画から評価まで一貫して検討することが推奨されます。本稿は、共同利用ガイドブック第2版とリファレンス・ロジックツリー活用ガイドをもとに、ガイド活用の要点と実践プロセスを解説します。

Step 1: ロジックツリーによる現状整理と課題分析

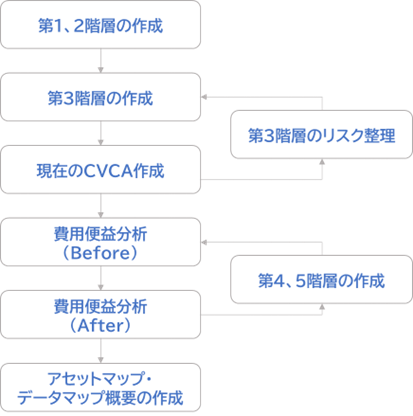

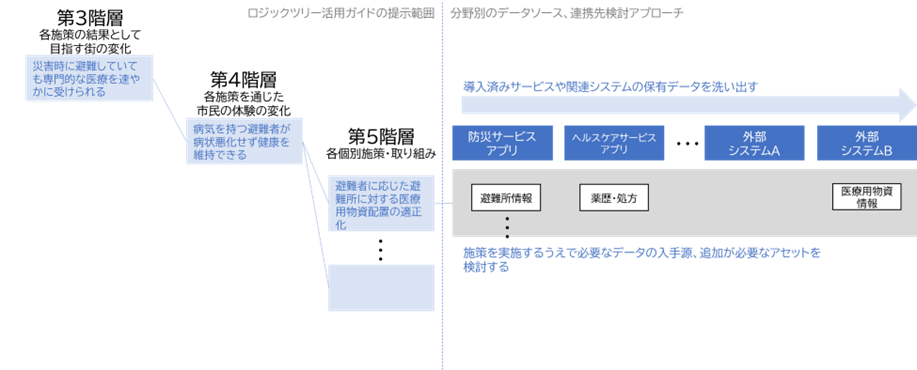

最初のステップでは、政策目標に対し現状の課題と施策を「ロジックツリー」で整理します。最終ゴールから逆算し、成果や課題、その要因と現行施策をツリー構造でまとめます。本節では、第3階層の明確化から第4・第5階層への具体化を、CVCA(Customer Value Chain Analysis:顧客価値連鎖分析)や費用便益分析の手法で解説します。

Step1:ロジックツリーによる現状整理と課題分析のフロー

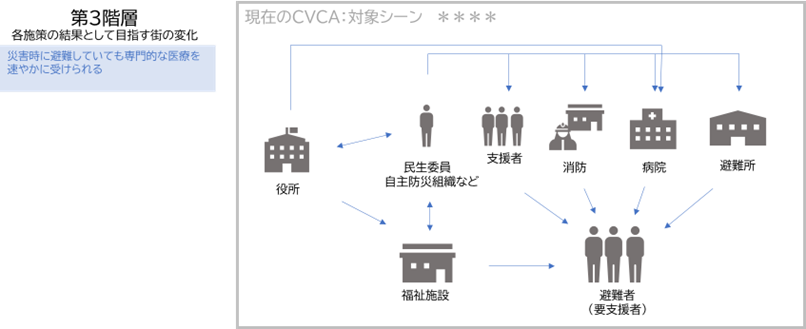

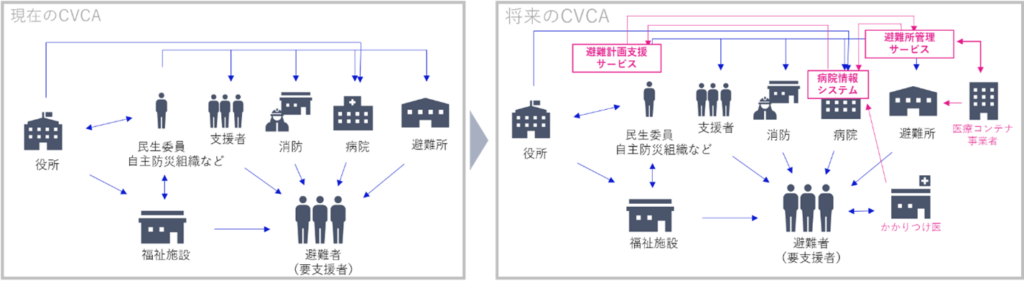

課題の詳細把握と現状分析:ロジックツリーの第3階層は「街の変化」という施策の成果となる部分です。これを明確化することで、第4~5階層での施策検討がスムーズになります。第3階層の明確化にはCVCAの活用が効果的です。CVCAは、住民・自治体職員・事業者・地域団体など、サービスに関わる主体がどのように連携し価値を生むかを流れとして図示する手法です。現行の関係者間の価値連鎖やサービスの流れをシーンごとに可視化し、ユーザ視点で課題やボトルネックを抽出します。必要に応じて利用者のカスタマージャーニーをもとに分析し、現行施策で満たせていないニーズやリスクも明確にします。防災分野では、災害時の避難誘導、特に高齢者など要支援者の避難課題をテーマに、避難計画作成・発災時の避難・避難後の健康管理など複数のシーンごとにCVCAを作成すると、より明確になります。

第3階層に対するCVCA作成のイメージ

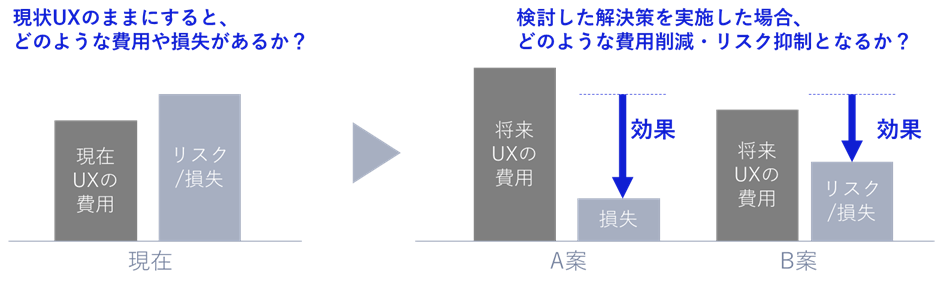

リスク分析と費用便益分析(Before):現状の課題を放置した際のリスクを数値化します。具体的には、対策未実施による年間損失額や市民負担、発生確率などを算出し、費用便益分析(Before)としてまとめます。これにより、対応優先課題や便益の大きさが可視化できます。KPIとなるアウトカム指標の測定方法も整理し、データが不明な場合はリスク分析で数値を推計し、根拠ある議論を可能にします。

改善策の検討と効果予測:ロジックツリー第3階層で特定した課題に対し解決策を考え、第4・第5階層に展開します。各施策の導入効果を費用便益分析(After)で試算し、リスク削減や費用削減効果が大きいものを選定します。例として、防災分野の避難支援システム導入時は、被害軽減額や救援迅速化などを数値化し、費用と比較します。分析結果から、費用対効果をもとに優先導入すべき改善策を決定します。

費用便益分析による改善策の立案と効果予測

アセットマップ・データマップ概要作成:新たに採用するUXを実現するために活用できる既存サービスやシステムをアセットマップとして整理します。あわせて、各サービスで扱うデータ項目や属性を一覧化したデータマップ概要を作成します。データマップ概要には、データの提供元・利用先、更新頻度などライフサイクルも記載します。「非パーソナルデータ」「パーソナルデータ」「要配慮個人情報」などデータの分類に関する情報もあるとよいでしょう。例えば、避難支援サービスで用いる「要支援者名簿」や「避難所空き状況」などのデータをリストアップし、個人情報保護の観点から配慮事項を整理します。ここでデータごとの取扱い要件を検討しておくことで、後の要件定義で抜け漏れを防げます。

以上がStep1の流れです。このステップを通じて、第5階層の取組施策とデータマップの結合ができます。どの課題に対し、どのサービス施策を導入すれば、どの程度の効果が期待できるか」が定量・定性の両面で明確になります。

第5階層とアセットマップの結合

Step 2: サービスシナリオ設計とデータ連携基盤の要件整理

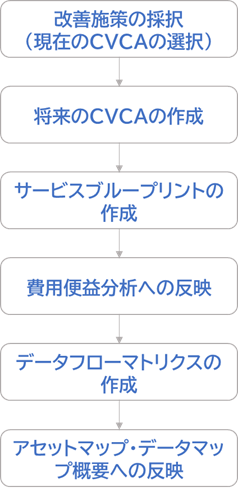

Step 2では、改善施策を具体的なサービスシナリオとして設計し、CVCAで未来の価値連鎖や事業持続モデルを検討します。サービスブループリントで提供プロセスを可視化し、データフローマトリクスでサービス間のデータ連携を整理します。これにより、必要な基盤要件やプライバシー対策も明確になります。

Step2:サービスシナリオ設計のフロー

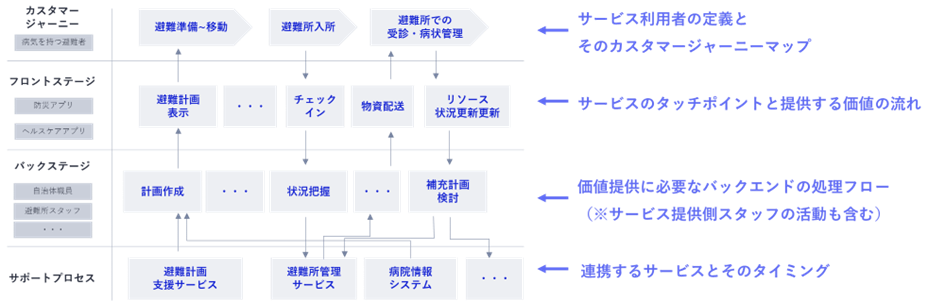

将来シナリオのCVCA作成では、Step 1で決定した新規UXについて、その導入後に想定される未来の価値連鎖をCVCAで描きます。事業持続シナリオの検討では、官民連携による価値循環を検討し、行政・住民・民間の三方良しとなる仕組みをCVCA上で検討します。サービスブループリントでは、利用者から見た一連の体験(フロントステージ)と、それを支える内部の手続きやシステム処理(バックステージ)を可視化します。

将来シナリオのCVCAの作成のイメージ

サービスブループリントのイメージ

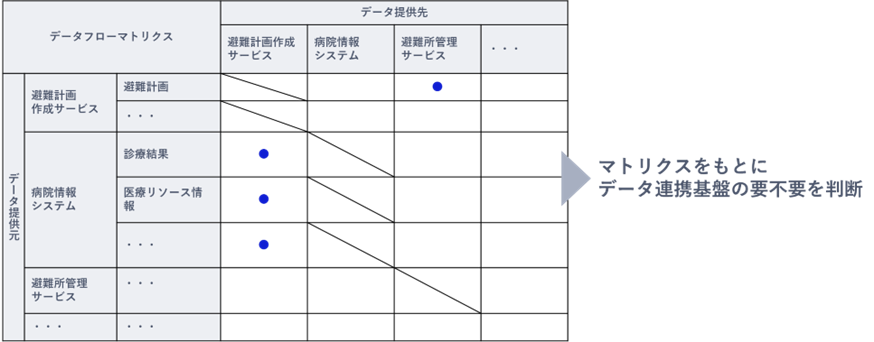

データフローマトリクスの作成では、サービス間のデータ連携を整理し、各サービスが外部から取得するデータ・外部へ提供するデータの全容がひと目でわかります。個人情報を含むデータ連携が多数ある場合には、パーソナルデータ連携基盤の導入を検討すべきですし、非パーソナルデータ連携中心ならFIWAREなどの非パーソナルデータ基盤で対応可能かもしれません。検討結果から、アセットマップ・データマップ概要にも反映を行います。

データフローマトリクスの活用イメージ

以上により、Step 2ではサービス連携シナリオの設計図が完成します。CVCAによる将来像と持続モデルの検討、サービスブループリント、データフローマトリクスにより、必要となるシステム要素や連携基盤の役割が具体的になります。

まとめ

本記事では、パーソナルデータ連携の普及状況と、課題解決に向けたサービス設計・データ連携基盤の整理プロセスとツールを紹介しました。CVCAや費用便益分析を活用することで、最適な施策の選定とアウトカム指標との関連が明確になり、評価が容易になります。データマップやフローマトリクスにより必要なリソースも把握でき、基盤の必要性が明確になります。魅力的なサービスづくりにご活用いただけますと幸いです。

お知らせ

25年度もDSAエリアデータ連携基盤TFでは技術セミナーを開催いたします。

技術セミナーにて本記事についても解説を予定しております。ぜひご参加ください。

エリア・データ連携基盤や推奨モジュールに関する質問は以下までお問合せください。

お問合せフォーム