推奨モジュールの普及状況(令和6年度)

(2025年3月時点)

推奨モジュールの普及状況

データ連携基盤導入における令和6年度の推奨モジュールの普及状況と令和5年度からの利用状況の変化を以下に示します。

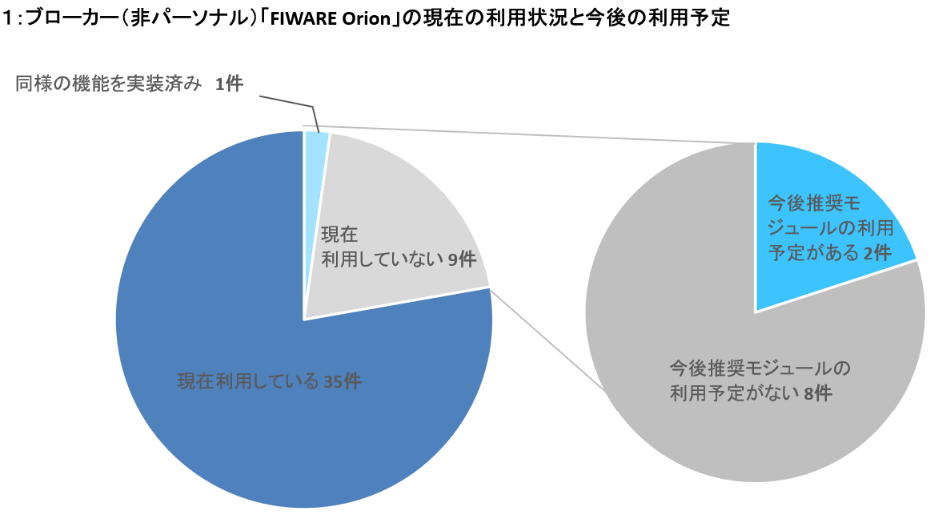

図1

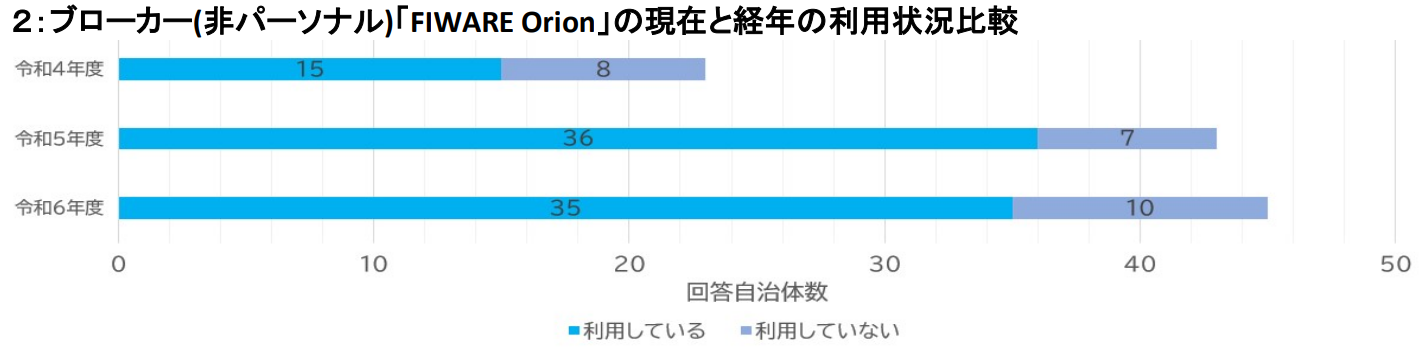

図2

ブローカー(非パーソナル)の推奨モジュールである「FIWARE Orion」は、アンケート対象の45自治体のうち35自治体(79%)が利用しており、利用していない10自治体のうち2自治体※図1においても今後の利用が検討されています。令和5年度から令和6年度にかけて推奨モジュールの利用状況が鈍化しているのは、令和5年度のアンケート対象自治体数と比較して3自治体しか増えていないためです。※図2今後共同利用などによるデータ連携基盤の集約や、既存で用意されているデータ連携基盤に自治体が参画することが考えられるため、データ連携基盤の整備に必要な情報提供が重要だと考えられます。

また、推奨モジュールへの切り替えを検討している自治体も一定数いるため、相互運用性に関する情報発信やこれからデータ連携基盤を導入していく自治体に対して参考となるユースケースを発信していくことが有効であると考えています。

<推奨モジュールを利用していない理由>

- 非パーソナルデータを取り扱っていないため

- 同様の機能を有するブローカー(非パーソナル)を既に導入済みのため

- 構築時点で推奨モジュールがなかったため

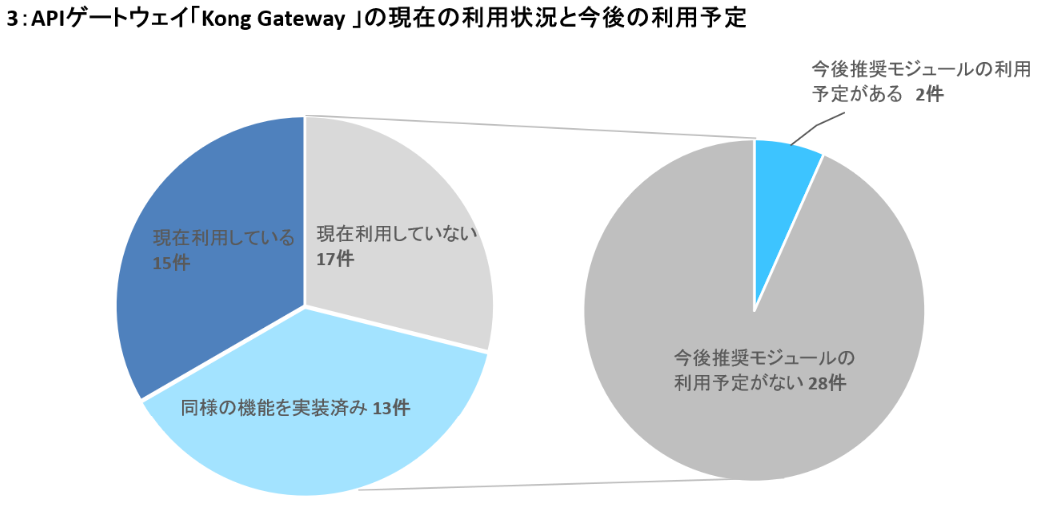

図3

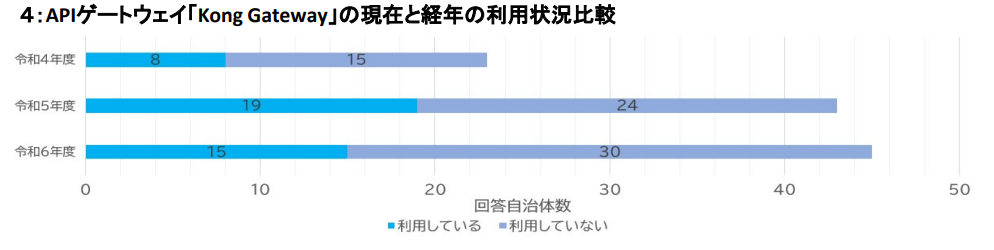

図4

APIゲートウェイ「Kong Gateway」については、アンケート対象の45自治体のうち15自治体(33%)が利用しており、利用していない30自治体のうち、今後2自治体が利用を検討しています。※図3令和5年度から令和6年度にかけて推奨モジュールの利用が減っている理由は、別のモジュールやサービスに乗り換えた自治体が複数いることや、県が提供するデータ連携基盤を使用することによって推奨モジュールの利用がなくなった自治体がいるためです。※図4今後も共同利用などにより、APIゲートウェイで利用されるモジュールやサービスが変わっていく可能性があるため、利用状況を注視し、利用者にとって必要な情報を提供していく必要があると考えます。

モジュールを利用していない理由として、令和5年度の調査結果と同様に推奨モジュールと同等の機能を実現している事例が多く、令和3年度にデジタル庁が実施した「生活用データ連携に関する機能等に係る調査研究」において、「必須要件を満たしていればKong Gatewayに限定せず開発者や運用者が使い慣れた製品を採用することを推奨する」と示されていることが影響していると考えられます。

<推奨モジュールを利用していない理由>

- 同様の機能を有するAPIゲートウェイを既に導入済みのため

- ベンダーからの提案があったため

図5

図6

図7

図8

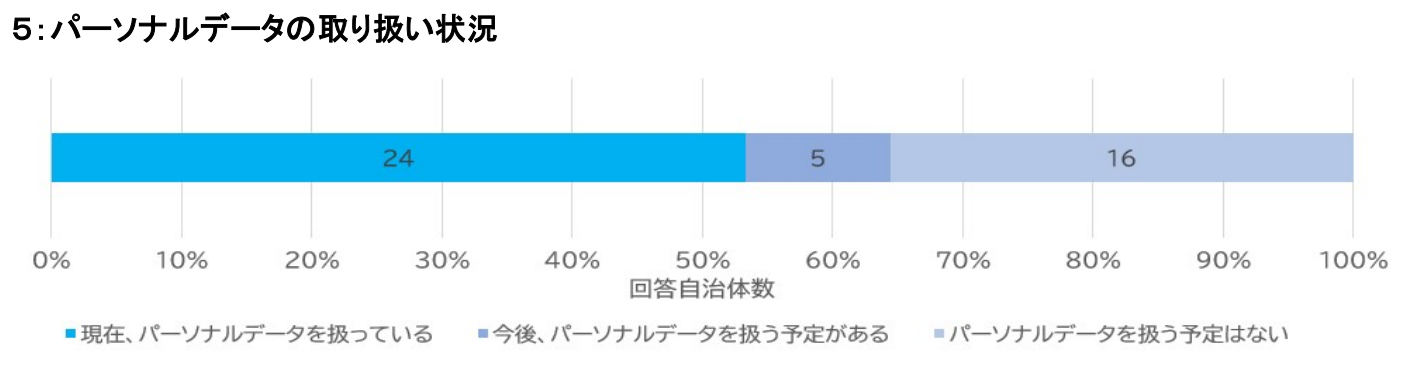

「現在パーソナルデータを扱っている」と回答したのが24自治体(53%)のため、半数以上の自治体がパーソナルデータを扱っています。また、「今後、パーソナルデータを扱う予定がある」と回答したのは5自治体(11%)あるため、今後パーソナルデータを扱う自治体は増えていくことが予想されます。※図5

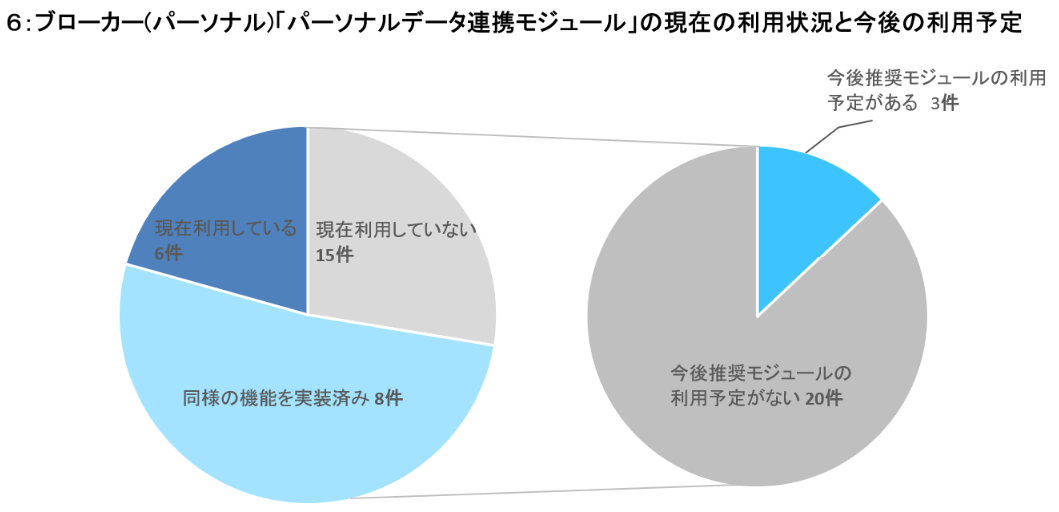

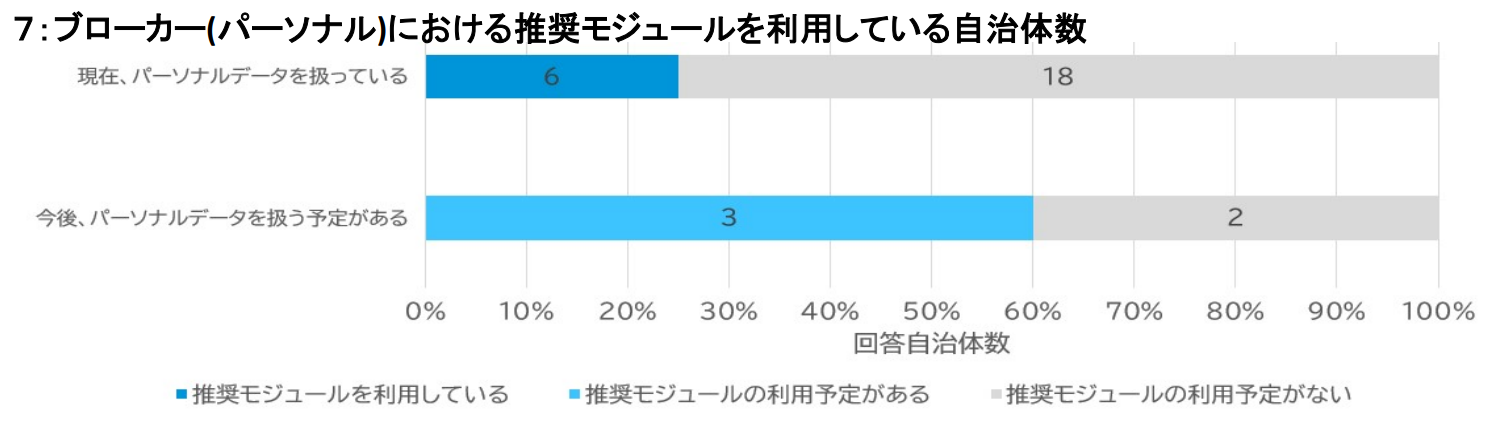

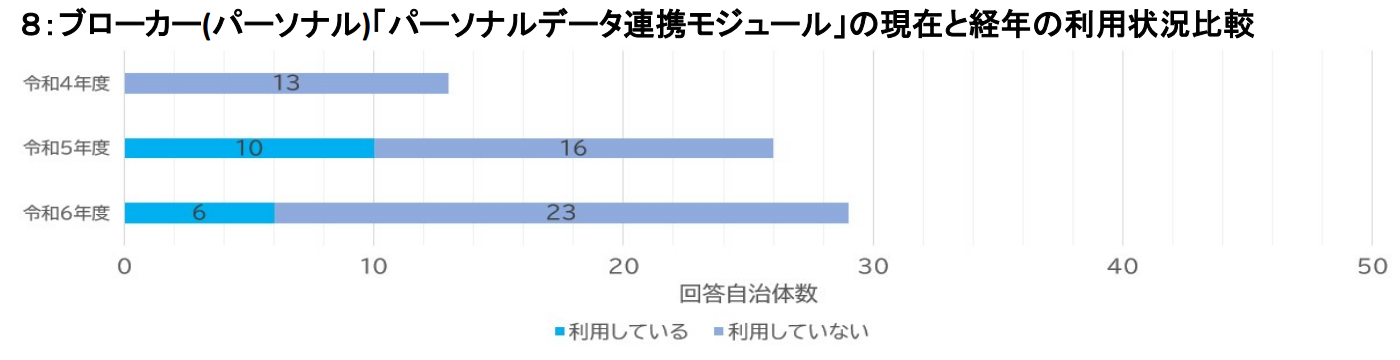

現在又は今後パーソナルデータを扱う予定の29自治体のうち、推奨モジュールを利用しているのは6自治体です。※図6今後、「パーソナルデータを扱う予定がある」と回答した5自治体のうち3自治体(60%)が「今後、推奨モジュールの利用予定がある」と回答がありました。※図7現在、推奨モジュール以外の方法を用いてパーソナルデータを扱っている自治体が、「今後、推奨モジュールの利用予定がある」と回答した自治体はいませんでした。このことから新規でパーソナルデータを扱う自治体での推奨モジュールの普及は進んでいくと考えられ、今後も利用自治体数は増加していくと想定されます。推奨モジュールを利用していない理由として、「同様の機能を有するブローカー機能を実現済み」や「ベンダーからの提案」の回答が多くあったため、今後普及を進めていくためには、推奨モジュールの必要性や自治体のユースケースを発信していくことが有効と考えられます。推奨モジュールの利用状況が伸びなかった理由として、パーソナルデータを扱う予定だった自治体が扱いをやめたことにより、推奨モジュールの利用がなくなったことや、利用目的に合わないため、別のモジュールやサービスに切り替えた自治体がいたからです。また、令和5年度のアンケート対象自治体数と比較して対象が3自治体しか増えていないことも考えられます。※図8今後共同利用などによるデータ連携基盤の集約や、既存で用意されているデータ連携基盤に自治体が参画することが考えられるため、データ連携基盤の整備に必要な情報提供を行うことが重要だと考えられます。

<パーソナルデータ連携モジュールを利用していない理由>

- 同様の機能を有するブローカー(パーソナル)を既に導入済みのため

- ベンダーからの提案があったため

- 推奨モジュールでは機能・非機能要件を満たさないため

データ連携基盤の利用実態

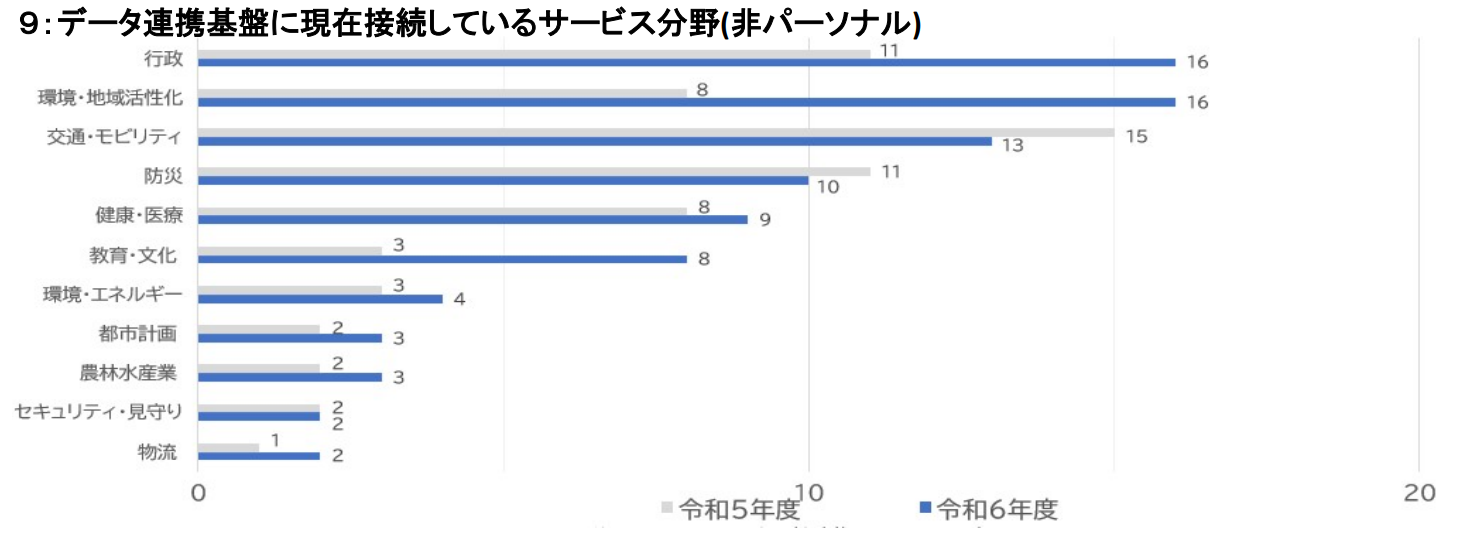

図9

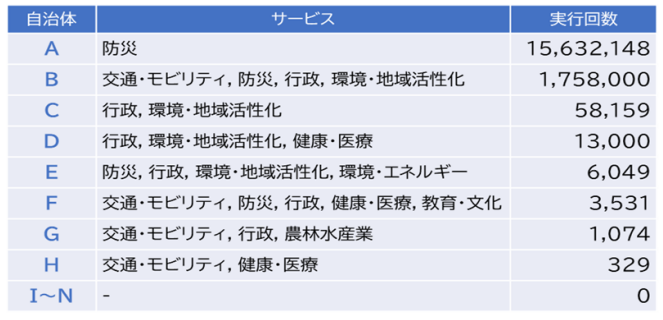

非パーソナルデータを使用しているサービスの分野について、令和5年度実施のアンケート回答と同様に「行政」、「環境・地域活性化」、「交通・モビリティ」、「防災」分野での利用が多い結果となりました。複数事業のデータ連携による課題解決を図る背景は昨年度の調査結果にあるように「少子高齢化」、「人手不足」、「情報の分散化」があるため、今後も課題との繋がりが深いサービス分野での活用が期待されます。これらを裏付けるように気象情報や河川の水位といった環境情報の一元管理や、市のイベント情報の配信に使われるなど「行政」、「環境・地域活性化」分野での活用が大きく伸びており、今後もこの傾向は続いていくと考えられます。

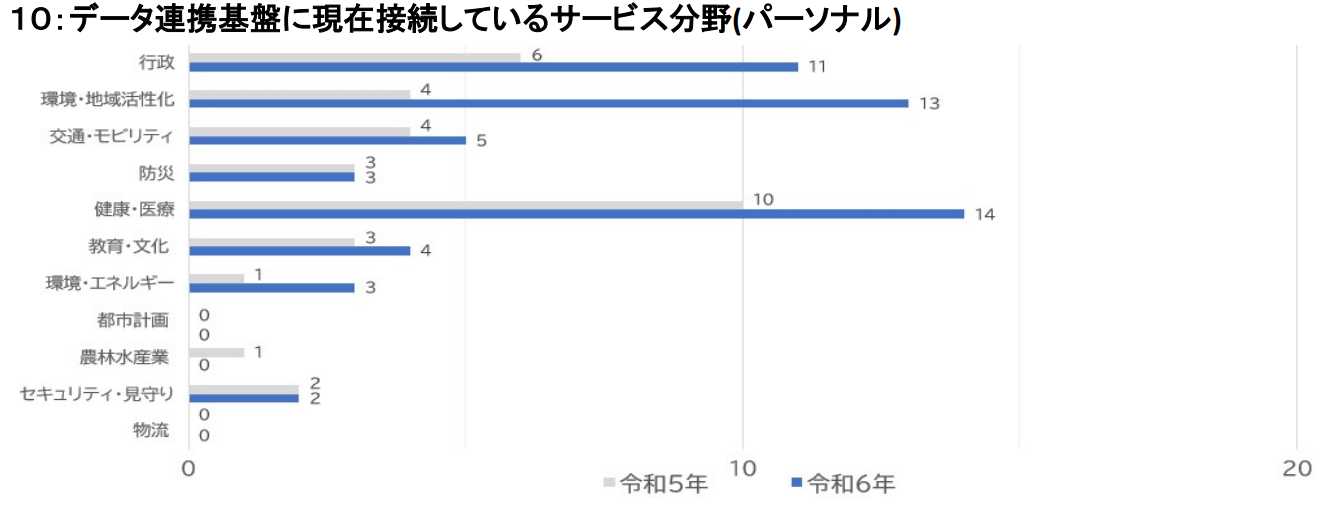

図10

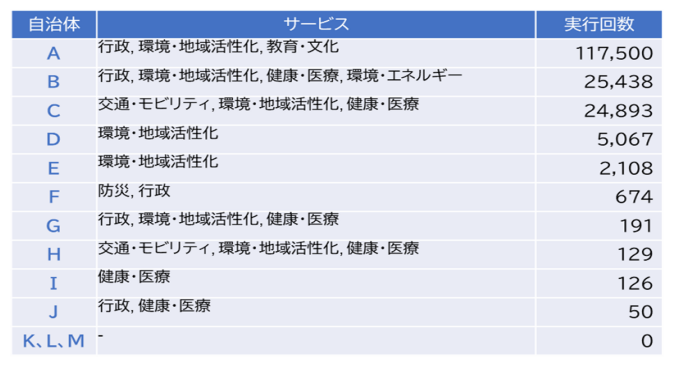

パーソナルデータを使用しているサービスの分野について、令和5年度実施のアンケート回答と同様に「健康・医療」 、「環境・地域活性化」 、「行政」分野での利用が多い結果となりました。背景については、上記の非パーソナルデータと同様と考えられますが、パーソナルデータを扱う特性上、 個人認証をする際のマイナンバーカード連携や共通IDなどの利用が進んでいることから行政分野での利用が増えていると推察されます。またパーソナルデータの利用についてのアンケート回答において、地域通貨・ポイント付与についての記載が複数あったことから「環境・地域活性化」分野での利用が進んでいると考えられます。

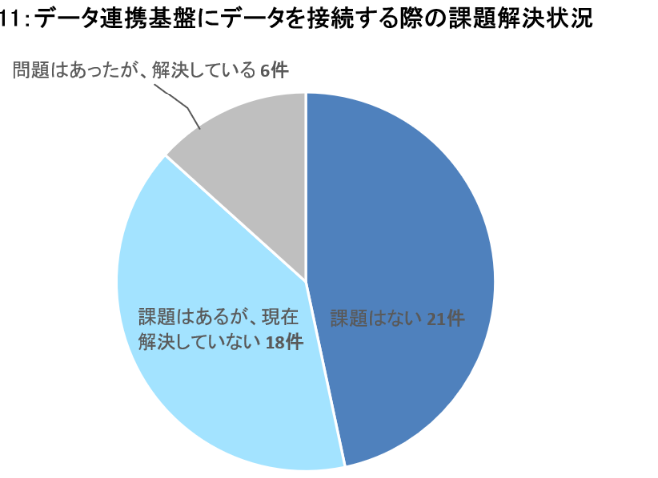

図11

データ連携基盤にデータを連携する際の課題について、24自治体から回答がありました。※図11主な課題はデータ追加・変更時などに発生するコストや、データをFIWARE Orionで扱えるNGSI形式に変換するなどのデータ形式に関する内容でした。そのため、政府相互運用性フレームワーク(GIF)の活用推奨や、データ変換に関するユースケースの発信を行っていくことが望ましいと推察されます。

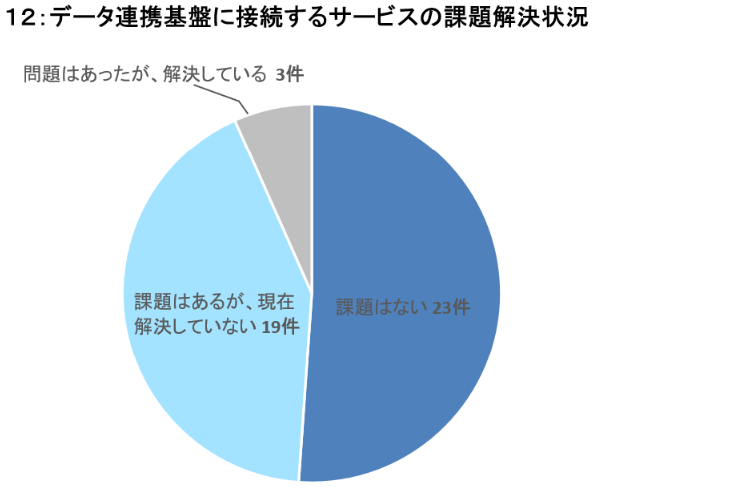

図12

データ連携基盤に接続するサービスの課題について、22自治体から回答がありました。※図12主な課題はイニシャル・ランニングコストなどの費用面に関する内容でした。そのため、今後は接続するサービスの標準化などのデータ連携基盤に接続するサービスに関する情報発信なども行っていくことが望ましいと推察されます。

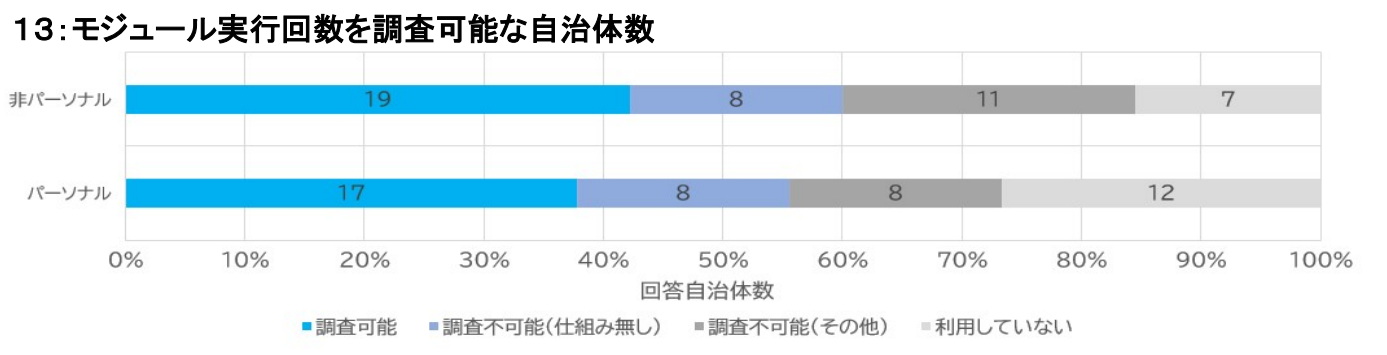

図13

図14

非パーソナル基盤の利用状況の確認においては、APIの実行回数が一つの指標になるため、「 APIの実行回数を調査可能かについて」のアンケートを実施しました。非パーソナル基盤において利用しているモジュールの実行回数を調査可能と回答したのは現在、45自治体のうち、19自治体(42%)です。※図13

調査不可能な理由としては、現在実装中のためや運用事業者との契約面、調査コスト、基盤を運用している事業者に確認する必要があるなどの回答が得られました。実行回数が0と回答した6自治体は、推奨モジュールやその他モジュールを利用して非パーソナル環境が扱える環境を構築しているが、実際にデータ連携はまだ始まっていない自治体だと想定されます。

図15

パーソナル基盤の利用状況の確認においては、APIの実行回数が一つの指標になるため、「 APIの実行回数を調査可能かについて」のアンケートを実施しました。パーソナル基盤において利用しているモジュールの実行回数を調査可能と回答したのは、45自治体のうち17自治体(37%)です。※図13また、調査不可能な理由としては、現在実装中、基盤を運用している事業者に確認する必要があるなどの回答が得られました。実行回数が0と回答した3自治体のうち、1自治体はパーソナルデータの扱いはしていないため、誤回答だと想定されます。残り2自治体については、サービス連携などデータ活用がまだ始まっていない自治体だと想定されます。

対象自治体と調査方法について

対象自治体と調査方法、アンケート回答の詳細については、デジタル庁が実施した「デジタル田園都市国家構想実現のための生活用データ連携基盤推奨モジュール拡充・運用・自治体への運用支援等事業」の調査報告書に記載されています。また、パーソナルと非パーソナルの管理部門が違うことから、それぞれの分野で回答している自治体があるため、アンケート回答総数は45です。

《対象自治体》

令和3年度補正予算で施行された「デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ TYPE2/3)の採択結果について」および、令和4年度補正予算で施行された「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)の交付対象事業の決定について」 および令和5年度補正予算で施行された「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ TYPE1/2/3/地方創生テレワーク型)の交付対象事業の決定について」に記載のTYPE2/3採択案件の自治体の内の以下44自治体。(地方公共団体コード順)

北海道札幌市、北海道江別市、北海道更別村、宮城県仙台市、福島県、栃木県那須塩原市、群馬県、群馬県前橋市、埼玉県熊谷市、埼玉県秩父市、東京都東村山市、東京都狛江市、神奈川県小田原市、富山県朝日町、石川県、石川県能美市、山梨県、長野県茅野市、岐阜県、岐阜県養老町、静岡県浜松市、静岡県三島市、静岡県焼津市、愛知県蒲郡市、三重県多気町、京都府、大阪府、兵庫県姫路市、兵庫県加古川市、兵庫県加西市、兵庫県養父市、奈良県、鳥取県、岡山県津山市、岡山県西粟倉村、岡山県吉備中央町、広島県、広島県東広島市、山口県山口市、香川県高松市、愛媛県西条市、佐賀県佐賀市、長崎県大村市、宮崎県延岡市

《実施した期間》

2024年11月1日から2024年12月13日までの43日間

《方法》

オンラインのアンケート回答システムを利用

エリア・データ連携基盤や推奨モジュールに関する質問は以下までお問合せください。

お問合せフォーム